Quelques nouvelles d’ici et d’ailleurs autours des Reprises de Savoirs, cliquer sur l’image pour voir l’article.

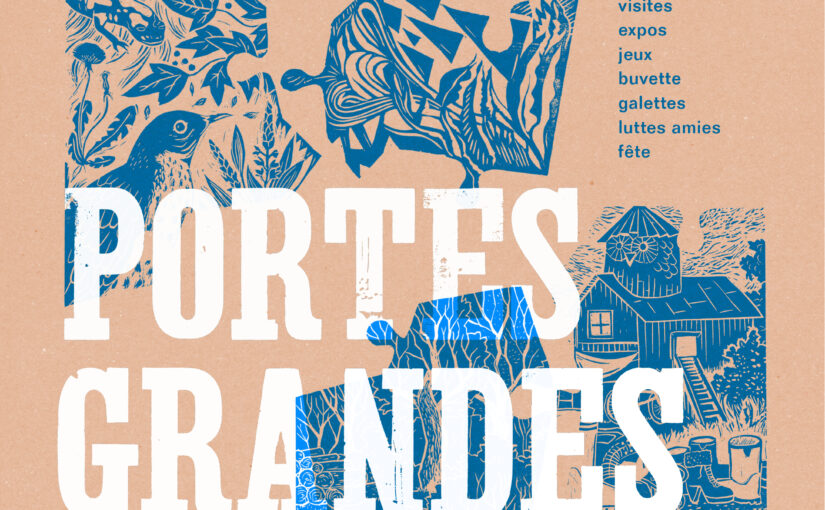

Zad Notre Dame des Landes · Portes Grandes Ouvertes

Portes Grandes Ouvertes sur la zad de Notre-Dame-de-Landes – à partir de 10h et fête le soir !

Comme depuis quasiment 10 ans, rejoignez-nous pour une journée de découvertes à travers bâtis partagés, paysages et communs du bocage. Une vingtaine de collectifs de vie et d’activités vous accueilleront pour vous faire découvrir les lieux et vous présenter ce qu’ielles font sur ces belles terres sauvées de la bétonisation grâce à la mobilisation débordante de tant de personnes de la région et au-delà..

Cette année, ces portes-ouvertes accueillerons d’autres groupes, associations, qui, ailleurs dans les alentours; essaient de porter les mêmes attentions aux milieux de vie, aux communs, aux bouillonnements et aux solidarités

Au programme dans différents lieux de 10h à 18h : visite de fermes, d’espaces d’activités, balades, retours historiques, découvertes naturalistes, discussions, projections, expositions, ateliers, stands, jeux, magie, braderie, criées, lutte des glaces, casse-croûtes et dégustations… (programme en construction heure par heure et lieu par lieu ci-dessous)

A midi, possibilité de manger : des flammkuchen à Bellevue des galettes à la Hulotte, des casse-croûtes et des glaces aux Q de plomb

A 16h à l’ambazada : rencontres internationalistes avec des camarades kurdes (jeunesse internationaliste kurde), palestiniennes (Urgence Palestine nantes) et d’autres en lien avec le chiapas zapatiste autour des luttes de libération territoriales

A 18h à l’ambazada : assemblée ouverte pour donner des nouvelles de la zad et des résistances environnementales, paysannes et sociales dans la région.

Repas et fiestaaaaa !

A partir de 19h et toute la nuit à la Pist-h : Concerts avec Charpie (eletro-punk – Nantes), le grand Armandino Balconi (homme-orchestre-jukebox illimité, karaoke outrancier et autres merveilles – Châteaubriand), puis DJ sets avec Sopa (mix dopaminergique à base de reggaeton – Nantes), Salade Tomate Oignon (danses en tous sens – Nantes) Xhelk (Bass techno – Bristol, UK) et Miss Celium (Bocagebeat – Zad, NDDL)

.

** Amenez vos vélos si vous le pouvez, car la zad c’est grand !

** Un accueil des portes ouvertes avec cartes et programmes sera tenu à l’Ambazada (chemin de Suez · Vigneux de Bretagne).

** liquide is better than CB

** Parking central le long du chemin des Fosses Noires.

+ d’info et dates

zad_nddl_info ( facebook, telegram, instagram)

zadforever.blog

Programme des lieux d’Est en Ouest

///le haut-fay [9-12h]

lieu de vie, papeterie, atelier yourte

café/thé, visite espace couture

///la noé verte [9-12h]

lieu de vie, gaec et conserverie

avec l’association Eau Secours

///le sabot [11-13h]

jardin collectif

///planchettes [10-17h]

lieu en reconstruction

balade botanique autour de l’Ecole des Tritons, atelier vannerie (14-17h)

///les rouges et noires [10-17h]

jardin de maraîchage collectif

///les fosses noires [10-18h]

Lieu multiple

expo photo, atelier d’origami sur tôle, stand et atelier laine et feutre (11-16h) / bar à crêpes artistique et magique, portrait en crepes et amulettes gustatives / jus de pom

///la sécherie [14-17h]

lieu à reconstruire visite du verger « Pommes libres » et exposition sur la rénovation biosourcée

///l’isolette [15h]

Discussion « Accompagnement de la souffrance psychique » (A Plaine Vie Bretagne, clinique de la Chesnaie, Tagada Soin Soin)

///rolandière [10-18h]

Bibliothéque du Taslu et son phare / Micro braderie

Carte blanche au collectif d’édition A la criée :

· 11h La séance de préparation

· 12h Repas partagé autour de l’écologie du livre

· 15h Atelier de cartographie « le lien aux lieux »

· 17h Concert-lecture électro-burlesque de confinement

///ambazada [9h30-19h30]

cabane intergalactique / accueil des portes ouvertes, stands des nombreux collectifs et asso :

Notre-Dame-des-landes Poursuivre Ensemble,

Les Soulevements de la Terre,

Libres toits,

revue Lêgerîn,

centre social kurde de nantes,

Urgence palestine nantes,

expo zapatiste,

Sauvons les Gohards nantes,

Camil,

Grand Auverné environnement

…

*boissons & glaces l’apres midi

· 16h discussion internationalistes

· 18h discussion sur la zad et les luttes en cours

///la wardine sud [15h-16h30]

jardin & vergers, visite et main à la pâte

///la chat-teigne [a tout moment]

Clairière / Exposition Photo des Sentiers de Camille autour de l’histoire de la lutte contre l’aéroport.

///la hulotte [10-17h]

ferme maraîchère et chevaux de trait / démo chevaux 10h-12h30 / puis repas du midi et goûter : galettes et crêpes garnies aux produits du territoire.

///liminbout 100 noms [13h]

magie avec Michel Sponx

///liminbout auberge des q de plombs [10-18h]

Buvette, casse croûte et goodies du patron

///hangar de l’avenir [11h30-15h]

coopérative bocagère/ abracadabois : filière bois

///bellevue [10-17h]

ferme d’activités collectives.

*Boulangerie : Vente de pain au levain, flammekueches le midi avec chauffe du four a gueulard à partir de 11h.

*Forge: visite le matin, stand de couteaux et d’outils, démonstration de forge a partir de 14h.

*Tannerie : présentation de l’atelier en construction et du projet de tannerie artisanale

*Sème ta zad : paysannerie vivrière et de lutte.

///le très petit jardin [10-18h]

Plantes aromatiques et médicinales, tisanes et alcoolatures

///la maison rose [10-17h]

Lieu de vie, de residence et de mécanique

Exposition d’affiches, présentation de l’imprimerie & amuse-gueule de la fête foraine

Balades

**9h30 départ de l’Ambazada

inauguration du chemin de Yves et de l’exposition photo de la chateigne par les sentiers de Camille et balade avec abracadabois et la coopérative Bocagère autour de la filière bois. Traversée de la forêt de Rohanne et visite de la scierie

**10h départ du Motocross,( chemin du pont de l’âne NDDL)

Balade agro·eco·naturaliste autours des questions d’élevages, de bocage, de prairies et de carbone. Rdv au motocross à 10h

**11h dévant l’auberge du Limbinbout

Visite du village du Liminbout et présentation de la sbeulinette, tour des lieux et historique

**15h départ de la Gaité

Visite de la ferme reconstruite, Gaec La bocagère, Fournil, meunerie, labo galette, puis balade vers le troupeau de vaches maraichines et discussion sur la préservation des zones humides.

**15h30, départ de l’Ambazada

Balade autour des pratiques de la forêt.

précisions

**À l’Isolette,

Tagada Soin Soin organise une discussion l’aprem avec des gens de l’association A Plaine Vie Bretagne (APVB). Basée à Guéméné Penfao, elle a pour objet la prise en main collective et populaire de l’accueil et l’accompagnement de la souffrance psychique. Il y aura aussi des personnes de la clinique de la Chesnaie. APVB souhaite ouvrir un lieu pour les personnes en souffrance psychique et leurs aidant·es. permettant des séjours de répit ( de trois mois maximum ) ainsi qu’un accueil de jour inspirés des Groupes d’Entraide Mutuelle. L’association vient de signer l’achat d’un terrain et de bâtisses à réhabiliter via des premiers chantiers participatifs pour défricher collectivement le lieu et préfigurer ses usages.

**Toute la journée, à la criée est à la Rolandière, adossée à la bibliothèque du Taslu et à sa brocante de livres politiques.

alacriee.org

10h/18h

Accueil avec librairie sauvage à la criée

Découvrez les nouveautés du printemps et glanez (livres, cartes, affiches, etc.)

11h

La séance de préparation

Théâtre d’objet intime et fantaisie burlesque.

Un remplaçant de France Travail vous accueille dans une séance de préparation à l’accouchement.

Attention, séance de préparation non homologuée ni remboursée.

12h30/14h30

Repas partagé autour de l’écologie du livre

Avec à la criée et Mélanie Cronier de l’Association pour l’écologie du livre, collectif interprofessionnel qui milite pour une vision décoloniale, collective et robuste du livre – dans un contexte de forte concentration capitalistique.

ecologiedulivre.org

15h/16h

Atelier de cartographie

Autour des liens qui nous unissent aux territoires.

17h

L’amour au temps du coït-19

opéra électro-burlesque pour deux intérimaires

confiné et passesaniteuré sauce maquereau

article : Plombière, charpentière, maçonne… quand l’émancipation des femmes passe par les chantiers

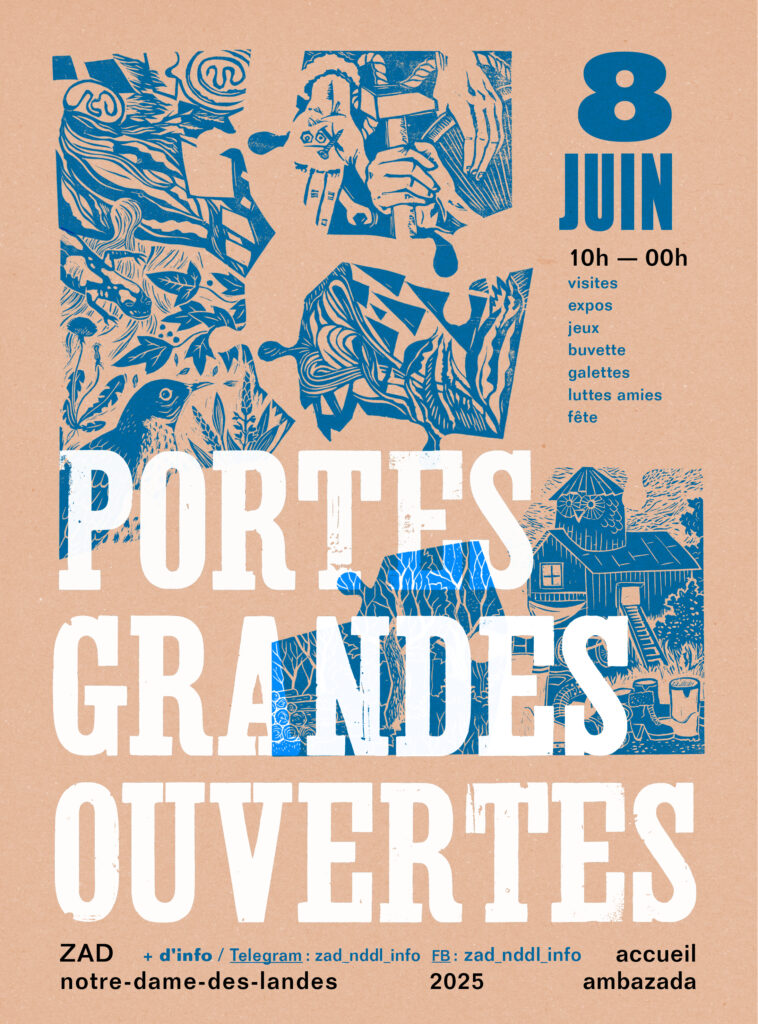

Enquête : Longtemps tenues à l’écart des savoirs de la construction, les femmes se mettent à percer, visser, maçonner, charpenter. Un apprentissage pratique plus évident que de faire son trou dans un secteur profondément enduit de stéréotypes de genre

Un article du monde de Victoire Radenne on l’on évoque les reprises de savoirs et notamment le chantier écofeministe du minervois.

extraits :

C’est la raison pour laquelle certaines femmes privilégient, dans un premier temps, des chantiers en non-mixité. Cet été, dans le Minervois, un chantier de reprise de savoirs écoféministes a réuni une trentaine de femmes de 20 à 55 ans pendant une semaine autour d’un objectif commun : la rénovation du café du village d’Azillanet (Hérault).« C’était beau à voir : des femmes de toutes les générations qui s’autorisent à utiliser des perceuses et à trancher l’acier. Il y avait une grande émulation et une sensation commune de liberté », se souvient Catherine Jauffred, 50 ans, travailleuse sociale et journaliste locale indépendante. « Dans ma vie, j’ai souvent eu l’impression d’avoir besoin d’un homme, y compris pour monter une étagère. Ces chantiers ont été libérateurs : ça faisait deux ans qu’une porte de buffet trônait dans mon salon. En rentrant, j’ai pris ma perceuse et je l’ai fixée dans la foulée », raconte-t-elle, désormais convaincue que déléguer des aspects aussi importants que l’entretien de l’habitat représente une réelle privation de liberté.

Nouvelles de Reprises de Savoirs sur Radio Zinzine

Le réseau Reprises de Savoirs a été créé en 2022. Il a lancé un appel à des chantiers collectifs un peu partout en France, dans une perspective d’autonomie politique et matérielle. Ces chantiers conjuguent un côté pratique et un autre plus théorique ou historique. Plusieurs dizaines de chantiers ont déjà eu lieu. Nous avons rencontré, le 24 février 2025, à Notre Dame des Landes deux membres de la coordination du réseau. Iels expliquent ses objectifs et son fonctionnement et dévoilent une nouvelle idée, celle d’un printemps de Marche-Compositions.

Convoi : La traversée des luttes de l’eau

Dans la suite de notre enquête sur les marches&convoi voici le petit film qui vient de sortir sur la traversée des luttes de l’eau, qui a eu lieu en septembre dernier.

D’ailleurs c’est Reprises de Savoirs qui y tenait l’infokiosque 🙂

💦 ♦️🎥 Sortie du film de la Traversée des Luttes pour l’Eau qui retrace le périple de la Venise Verte à la Lagune de Venise !

💧 Le 2 septembre 2024, une délégation de Bassines Non Merci et des Soulèvements de la Terre avait pris la route depuis la Venise verte du Marais poitevin pour rallier le Camp climat de Vicence et la lagune de Venise. https://lessoulevementsdelaterre.org/… De la lutte contre les méga-bassines à celle contre les grands navires de croisière, en passant par les luttes Stop Micro, No JO et le mouvement NO TAV … ce court-métrage, tourné au cœur de la Traversée, nous replonge merveilleusement dans ce périple transfrontalier qui relie des territoires et des gens qui s’organisent et s’unissent pour s’opposer à des projets d’accaparement et des industries toxiques, tout en défendant l’eau comme commun.

💦 L’eau dépasse les frontières, nos amitiés et nos luttes aussi 💥 Poursuivons la confluence des luttes de l’eau par-delà les frontières ! Et un immense No Bacini, baci si ! à C.H. pour ce film.

🔴 🌊 Appel à rejoindre la prochaine mobilisation Stop Micro à Grenoble du 28 au 30 mars ! Notre collectif Bassines Non Merci sera présent ! La Traversée avait fait étape à Grenoble en septembre dernier où elle avait été chaleureusement accueillie par le collectif Stop Micro. En lutte contre l’extension des usines de puces électroniques STMicro et Soitec sur des terres agricoles, StopMicro et les Soulèvements de la Terre organisent une nouvelle mobilisation « De l’eau, pas des puces! » du 28 au 30 mars à Grenoble. https://stopmicro38.noblogs.org/post/… Ensemble, bloquons les logiques d’accaparement ! No Bassaran ! No puçaran !

🔴 ✊ Solidarité avec les 19 camarades du mouvement No TAV injustement accusé.e.s dans le maxi-procès pour « association de malfaiteurs ». Rassemblement de soutien à Turin le 31 mars 2025 à l’occasion du verdict. https://associazionearesistere.org/ Pour retrouvez les différentes étapes de la traversée et les liens vers les collectifs c’est par ici : https://www.bassinesnonmerci.fr/bnm79…

Article : Pour échapper à l’intégration, des étudiants organisent une “Autre rentrée”

Un article sur les autres rentrées est sorti dans la revue Transonore, un média de proximité et de solutions qui informe en particulier les habitants et les habitantes des quartiers populaires sur les lieux, les initiatives et les métiers de la transition écologique et solidaire sur leur territoire.

https://transonore.fr/pour-echapper-a-lintegration-des-etudiants-organisent-une-autre-rentree/

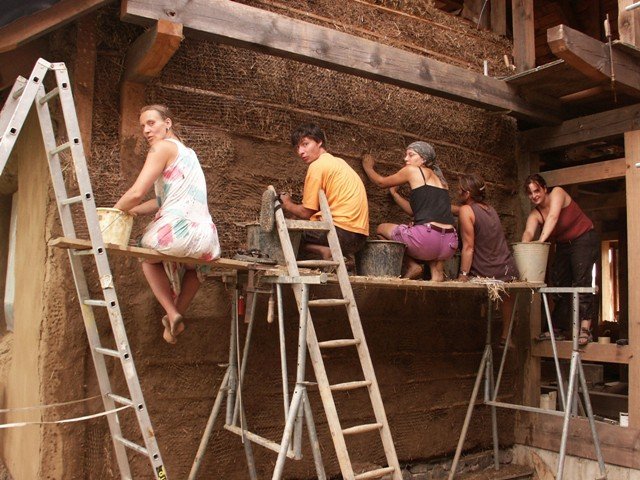

Premières Secousses · Reprendre les terres

En lien avec l’exposition Architecture agriculture qui a eu lien à l’école d’architecture de Nantes, nous avions déjà retransmis une vivante critique. Voici la vidéo de la conférence avec les Soulèvements de la terre, on y parle de l’ouvrage Premières secousses, de la zad de Notre dame des Landes, du construire et du cultiver, mais aussi à la fin lors des questions, des liens entre enquête recherche et action militantes.

écho d’écoutes ornitho à Longo

Semaine d’exploration de savoirs et pratiques naturalistes en milieu paysan. Bonne écoute

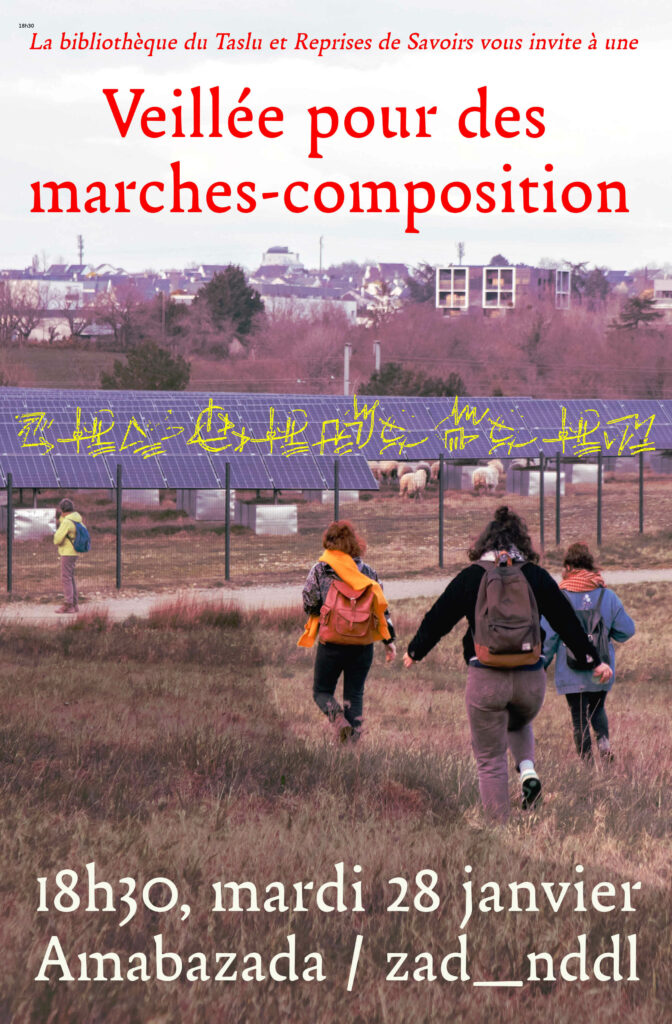

Veillée Marche Composition avec le Taslu

Mardi 28 janvier Veillée Marche Composition avec le Taslu

Dans les cadre des Reprises de savoirs (https://www.reprisesdesavoirs.org/), s’annonce une saison printanière de Marches-Composition, à cette occasion la bibliothèque du Taslu et les Reprises de Savoirs proposent une veillé avec les étudiant·es CAPS sur le théme des marches politique et des marches écoles qui se déroulera en 3 temps :

> 18h30 récit d’expérience avec Francesco Careri du le collectif romain Stalker/Osservatorio nomade http://articiviche.blogspot.com/ et Alain Michard artiste du spectacle vivant, du cinéma, et documentariste.

> 19h30 soupe prix libre

> 20h veillé une veillée sur les marches qui nous précedent

et celles qui pourraient advenir.

Ca se passera à l’ambazada, zad_nddl, chemin de Suez à Vigneux-de-Bretagne. Parking le long du chemin des Fosses Noires

info : salut@reprisesdesavoirs.org

Marches composition :

« Alors que nos vies hors-sols, à travers un agenda dicté par d’autres, continuent de suivre le programme du ravage, en déléguant leurs subsistances à d’autres, en puisant sans relâche dans divers milieux proches ou lointains que nous ne connaissons pas, quels chemins praticables pouvons-nous suivre ? Depuis 3 ans une dynamique de reprises de savoirs est née en parallèle d’un mouvement de défense des terres. Des chantiers sont lancés pour se retrouver autour de savoir-faire pratiques des subsistances, et ce sans lâcher nos questionnements et propensions à penser ensemble. Il s’agirait alors de prolonger cette école hors les murs par des expériences d’arpentage collectives des territoires de nos vies. Quelles formes politiques ? Quelles formes pratiques ? »

article : Architecture et agriculture : déconstruire l’imaginaire métropolitain

Un article qui nous semble intéressant pour voir comment les idées et savoirs qui migrent des marges au coeur de la métropole sont pris dans des dispositifs de réapropriation. L’article offre aussi des pistes pour s’en défendre.

Un article de Xavier Bucchianeri dans Terrestres

Dans « Prendre la clé des champs », livre et exposition à succès, le philosophe Sébastien Marot entend réconcilier architecture et agriculture. Leur présentation à Nantes est l’occasion de se pencher sur les relations que la pensée critique entretient avec l’architecture institutionnelle en général et avec la fabrique de la métropole en particulier. Comment éviter la récupération des idées de l’écologie ?

Conf : Marcher, confronter, composer, démanteler

Conférence à l’ENSAD (art et design) Limoges pour évoquer les Marches Composition. Saison Reprises de Savoirs à venir !

« Marcher, confronter, composer, démanteler » avec Tibo Labat

Tibo Labat est artiste en résidence à l’atelier édition de l’Ensad Limoges, il participe activement à la dynamique Reprises de Savoirs.

« Alors que nos vies hors-sols, à travers un agenda dicté par d’autres, continuent de suivre le programme du ravage, en déléguant leurs subsistances à d’autres, en puisant sans relâche dans divers milieux proches ou lointains que nous ne connaissons pas, quels chemins praticables pouvons-nous suivre ? Depuis 3 ans une dynamique de reprises de savoirs est née en parallèle d’un mouvement de défense des terres. Des chantiers sont lancés pour se retrouver autour de savoir-faire pratiques des subsistances, et ce sans lâcher nos questionnements et propensions à penser ensemble. Il s’agirait alors de prolonger cette école hors les murs par des expériences d’arpentage collectives des territoires de nos vies. Quelles formes politiques ? Quelles formes pratiques ? »

Conférence suivie d’une traversée nocturne dans la Ville de Limoges (atterrissage dans le centre-ville).

Direct Action / Cinéma

!! Direct Action !! un film sur la zad de Notre-dame-des-landes en avant-première les avant sa sortie le 20 novembre.

Le film se présente en tableaux et nous semble faire à écho aux tentatives de Reprises de savoirs … élaborer une perspective de subsistance en lien avec les luttes territoriales contre l’aménagement délétère !

*** 7 ans après l’abandon du projet d’aéroport, la ZAD persiste à ancrer dans le bocage de Notre-dame-des-landes des formes de vie collectives basées sur la défense de la terre et des communs. Alors que certains élus locaux s’en indignent, l’exceptionnel film documentaire « Direct action » – de Guillaume Cailleau et Ben Russell – nous plonge au coeur de cette expérience, en renouvelle la perception et marque le trait d’union avec les Soulèvements de la terre. Plebiscité à Berlin (meilleur Film section Encounters & Mention Spéciale Prix du Documentaire à la berlinale) et à Paris (Grand Prix du Cinéma du Réel), « Direct Action » sort en salle partout en France le 20 novembre.

Avant premières :

07.11 à 19h Le Concorde, Nantes

08.11 à 18h30 Jacques Tati, Saint Nazaire

09.11 à 13h30 Escales docuementaires, La Rochelle

10.11 à 16 Dietrich, Poitiers

11.11 à 18h Concordre, La Roche Sur Yon

12.11 à 18h45 Lumière Bellecour, Lyon

15.11 à 19h Saint André des Arts, Paris

« action directe : mouvement d’un individu ou d’un groupe qui agit par lui-même, afin de peser directement sur un rapport de force sans déléguer le pouvoir à un intermédiaire ![]() «

«

En janvier 2018, l’abandon de la construction d’un aéroport à Notre-Dame-des-Landes met un terme à une première phase du combat mené pendant des années par l’une des plus importantes communautés d’activistes de France. En immersion dans la ZAD entre 2022 et 2023, Guillaume Cailleau et Ben Russell rendent compte d’une société qui, après la lutte qui l’a réunie contre un projet d’aéroport, esquisse à présent les contours d’un autre monde possible et appuie ailleurs des combats pour la défense des terres.. Au même moment, à Sainte-Soline, les Soulèvements de la Terre s’opposent à un projet de privatisation de l’eau et se heurtent, une fois encore, à la violence de l’État. »

« Arrêtant le flux d’images de l’actualité, le film révèle l’essentiel, raconte la force d’un collectif. » LE MONDE

« Un documentaire fascinant qui oppose au sensationnalisme le doux rythme de la nature. » CINEUROPA

« Un démenti vigoureux des entreprises de falsification du réel. Puissant. » LES INROCKUPTIBLES

Issu d’un travail en immersion de longue haleine, dans les pas de Wiseman aussi bien que d’Akerman, DIRECT ACTION est le portrait unique et hypnotique d’une communauté singulière, loin du sensationnel des confrontations policières. Par leur observation minutieuse, les cinéastes documentent un mouvement singulier où il est encore permis de rêver aux “lendemains qui chantent”.

Batisseureuses des terres, récit d’un chantier en lutte, Melle, 2024

Initié il y a un an lors du chantier Reprendre la bâtir au béton, (Traces à écouter dans le podcast la Toupie tourne https://lundi.am/La-toupie-tourne) la dynamique des bâtisseureus·es des terres s’organise lentement mais sûrement. Ci dessous retrouver l’appel des batisseureuses des terres ainsi que le récit d’un chantier de dalle en terre pour chauve souris !

Prochaines retrouvailles des batdtr, lors des Digitales fin août à Montreuil.

contact : batdtr@riseup.net

De la pelle aux soulèvements du bâtiment

Alors que partout s’annonce le désastre, rien ne semble pouvoir freiner la course en avant du BTP. Un système productiviste prisonnier des logiques libérales des majors de la construction et de l’aménagement ; verrouillé par un appareil réglementaire et assurantiel complice, ivre de la puissance d’un monde mécaniste et extractiviste. Il abîme nos corps, saccage nos milieux, nous arrache à nos savoirs-faire. Un monde de béton et de pétrole, peuplé de travailleur.euses sous-traité.es et maltraité.es. Et c’est ce monde dont nous faisons partie, isolé.es et fragmenté.es. Nous, bâtisseur.euses, héritons de pratiques délétères qui font loi et nous poussent à la mise en oeuvre précipitée de produits industriels normés et toxiques. Nous acceptons des cadences de travail dangereuses et mortifères. Nous oublions les pratiques et le temps nécessaire au bâtir de mondes pérennes et joyeux, le soin que nous devons à nos ouvrages, à nos milieux, comme à nos compagnon.es.

Refusons cet état de fait. Refusons le tout béton, refusons d’aménager le désastre,

refusons d’être les cachets verdissants de Bouygues, Lafarge-Holcim, Vinci, Nexity,

Eiffage et tous les autres. L’heure est à la déconstruction collective pour se reconstruire ensemble. Se ressaisir du bâtir dans ses dimensions politiques, sociales et écologiques. Nous avons les clés pour démanteler ce monde dont nous pensons être prisonnier.es. Ce n’est qu’en structurant de nouvelles solidarités et en créant des ponts entre ceux. lles qui fabriquent et ceux.lles qui habitent, entre les vies urbaines et rurales, entre celleux qui sont dans des bureaux et ceux. lles qui luttent, entre celleux qui montent des charpentes et celleux qui construisent des cabanes, que nous arracheront la construction aux forces de destruction qui la gouvernent.

Nous sommes les bâtisseur.euses des terres, un réseau de personnes venant

de différents horizons : ouvrière.es, et artisan.es, habitant.es, militant.es, architectes et ingénieur.es, enseignant·es, chercheur·euses, bricoleur.euses, syndicalistes, éco-constructrices et déserteur·euses. Nous mobilisons nos compétences et savoirs-faire au service des luttes existantes, qu’elles soient pour de meilleures conditions d’habiter, de travailler ou pour lutter contre les démolitions ou la bétonisation. Nous appelons les professionnel.les du bâtiment et les habitant.es, à se mettre en mouvement et joindre leurs forces. Inventons ensemble d’autres manières de construire, résistons aux forces délétères qui nous déracinent et nous isolent, défondons nos camarades, nos savoirs-faire et nos milieux.

Contact : batdtr@riseup.net

Newsletter chantiers et appui aux luttes :

infobatdtr-subscribe@lists.riseup.net

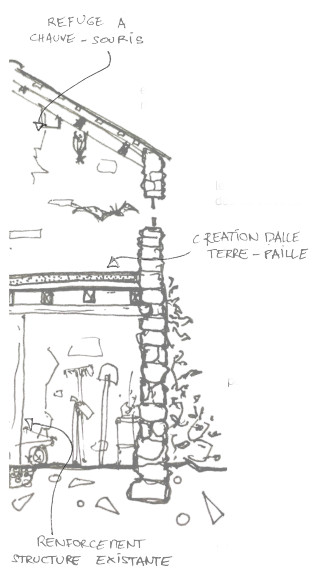

DALLE EN TERRE POUR CHIROPTERES

Batisseureuses des terres, récit d’un chantier en lutte, Melle, 2024

Autrefois les hommes brûlaient mes flancs pour en tirer de l’argent et battre monnaie. Puis le bois vint à manquer. Désormais les arbres ont repoussé. Quelques

coups de bêches creusent une mare, tendre fantôme des méandres de l’Argentière.

Ils m’ont réveillée pendant ma sieste avec leurs bottes et leurs outils, alors j’ai fui loin des iris à la recherche des écrevisses.

Un fleuve m’a déposé ici. Des bêches me fendent, des mains me ramassent et me pétrissent. On me mélange à de la paille, on me bat, on me foule du pied. Tous ces orteils me font des chatouilles, et lorsqu’enfin s’arrête ce massage je reste étendu de

ton mon long dans un lit de copeaux.

Je me transforme de nouveau au rythme du travail des terres alentour.Mes pierres

calcaires sont grignotées par le lierre, elles abritent les cités secrètes des fourmis. Mais j’ai aussi logé des ânes, des vaches, des poules et même quelques éco-terroristes. J’ai enfin ouvert mes volets après un trop long sommeil, et je bâille en faisant craquer mes vieilles poutres sous le pas des bâtisseureuses qui s’affairent.

Lorsque l’on m’allume, les joues rougissent et les papilles salivent. D’abord un immense feu de fagots, puis le spectacle des pâtons pétris qui gonflent sous une croûte délicieuse. Ou bien un petit feu de bois, puis les pizzas et les rires et le ronronnement de la tireuse.

Nous sommes parfois venus de loin pour nous réunir et résister ensemble. Nous avons rit, mangé et débattu. Nous avons lié nos forces dans l’effort, barbouillés de terre et de poussière. Nous n’avons pas besoin de la mer pour former de beaux équipages.

Demain je trouverais refuge contre le froid de l’hiver dans un recoin sombre et chaleureux. Rien ne vaut une vieille charpente pour une partie de jambes en l’air.

Je suis un chantier vivant et solidaire.

Appel à des autres rentrées sur les campus parisien 2024

Nous sommes un groupe de doctorant‧es de disciplines scientifiques comme littéraires, inscrit‧es à la Sorbonne et dans d’autres universités parisiennes, et nous interrogeons la responsabilité des universités, et donc la nôtre aussi, dans la crise globale que nous traversons.

En effet, le monde de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche semble aller à rebours de ce qu’il conviendrait de faire. Son fonctionnement imite de plus en plus celui de l’entreprise, pousse les chercheuses et chercheurs à la concurrence, priorise les formes de savoirs des plus rentables, instrumentalise la production de connaissances à des fins économiques et politiques. Plongée dans une société sous l’emprise de la croissance, l’université participe activement à la destruction des milieux vivants. Parallèlement, elle se dépolitise et l’individualisme s’y déploie, alors même que les dominations raciales, sociales et de genre s’y reproduisent.

Les rentrées routinières que nous proposent les campus parisiens ne répondrons pas d’elles-mêmes à nos besoins de décloisonner et faire se rencontrer les savoirs, de réorienter les enseignements et la recherche vers des pistes réellement utiles, de nous réemparer des apprentissages (notamment pratiques), de tisser des liens entre nous, de combattre nos inégalités, et de faire basculer le rapport de force en notre faveur à l’université. Pourtant, il devient urgent pour cette machine de bifurquer.

Répondant à l’appel de Reprise de savoirs, et suivant les pas de plusieurs campus à travers la France avant nous, nous proposons l’organisation d’une Autre Rentrée dans les universités parisiennes. En diversifiant les activités de la rentrée, nous voulons partager des savoirs, des pratiques, des histoires humaines, politiques et biologiques, tisser des liens entre campus et mouvements socio-écologiques, créer des rencontres, expérimenter une autre manière de se transmettre les savoirs, explorer notre territoire, nous réapproprier la technique, constater ensemble l’état du monde, et imaginer le changer.

Les Autres Rentrées qui nous ont précédés se sont emparées de ce moment charnière de la vie étudiante en mettant en place des groupes de parole, des arpentages, des balades découvertes, des chantiers/ateliers participatifs, des conférences, des cantines, des fêtes inclusives, des moments pour réparer des vélos ou des maisons… et transformer nos questionnements personnels en actions collectives.

Les initiatives déjà existantes sont évidemment les bienvenues pour s’inscrire dans cette Autre Rentrée. Collectifs, assos, syndicats, tout le monde est libre de se saisir de l’outil ouvert Mobilizon pour y inscrire son événement. L’urgence est de tisser nos solidarités, nous rencontrer et nous organiser.

A Sorbonne Université, une Autre Rentrée se prépare, et nous vous proposons d’y participer, et que l’Autre Rentrée fleurisse dans tout Paris !

écrivez nous : doct_en_lutte_su@riseup.net

Reprises de savoirs sur radio Royans

Djoude, habitante de St Jean et membre de la coordination nationale des reprises de savoirs présente le réseau et son actualité suite à une journée qui a permis une présentation des chantiers et une mobilisation des habitant.e.s du Royans-Vercors.

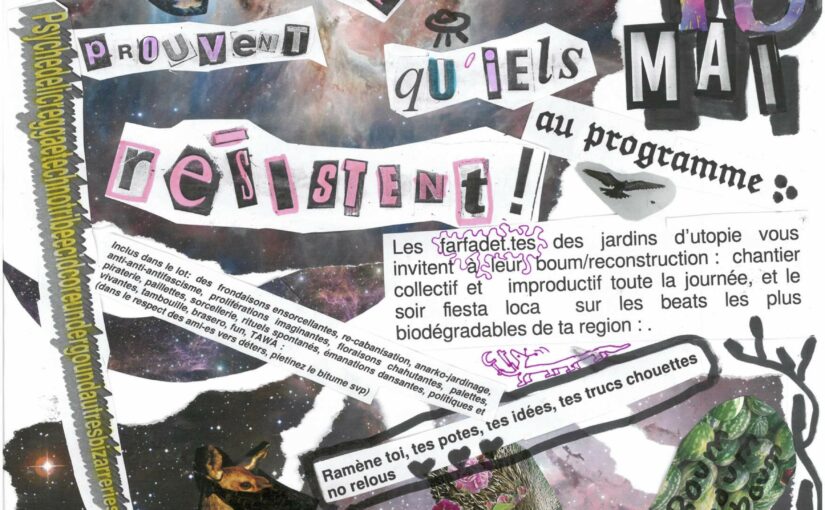

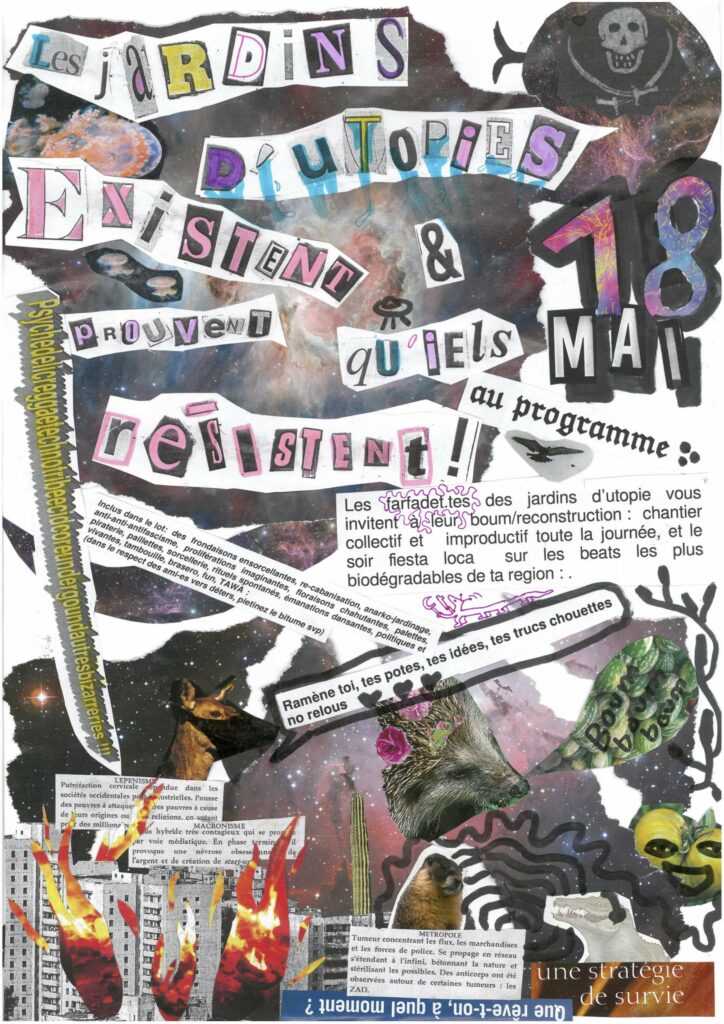

18.05 Les jardins d’utopies existent et prouvent qu’iels résistent ! (Grenoble)

LES JARDINS D’UTOPIES EXISTENT

ET PROUVENT QU’IeLS RESISTENT !

Le 18 Mai devant la BU Lettre (Campus de Saint-Martin-d’Hères)

A l’occasion de la récente (et énième) démonstration de haine de la part des nazillon.es du campus, comme à chaque fois ca ne manque pas : ca nous rend plus fort.es ! Alors, les farfadet.es des jardins d’utopies ont le grand plaisir de vous convier à leur boum/reconstruction : chantier collectif et improductif toute la journée, et le soir, fiesta local sur les beats les plus biodégradables de ta région !

Inclus :.

Frondaisons ensorcellantes, recabanisation, anarko-jardinage, anti-anti-antifascisme, proliférations imaginantes, floraisons chahutantes, palettes, piraterie, paillettes, rituels spontanés, émanation dansantes, politiques et vivantes, tambouilles délicieuse, braseros crépitants, fun et tawwaaa! (dans le respect de nos ami.es vers déters, pietinez le bitume svp)

techno/tribe/acidcore/underground/psychedelic reageaton/tecnocumbia et autres fantaisies ondulatoires

Le son commence dans la soirée, on s’attends en nombre suffisant pour que ca roule !

Viens taper du pied/ marteau, célébrer la vie tout en dégageant les fafs, comme il se doit, avec deter et joie <3

Ramène tes potes, tes idées, tes trucs chouettes !

No relous

Détail approximatif du programme :

Matinée : concoction de plats, missions diverses

Midi-Aprème : Chantiers : Jardin (Ramène tes plants), aménagement de coins conviviaux, décorations (Ramène tes idées, ton matos). Et, atelier inédit de briques en terre crue (adobes) !

Soirée : fiesta

PS : bon la météo on verra bien, prenez parapluie et imper quand même 😉

Communiqué des ami·es des jardins d’utopie à Grenoble

L’an passé les jardins d’utopie ont participé aux autres rentrées sur le campus de Grenoble. Voici sur le communiqué sur des événements récents.

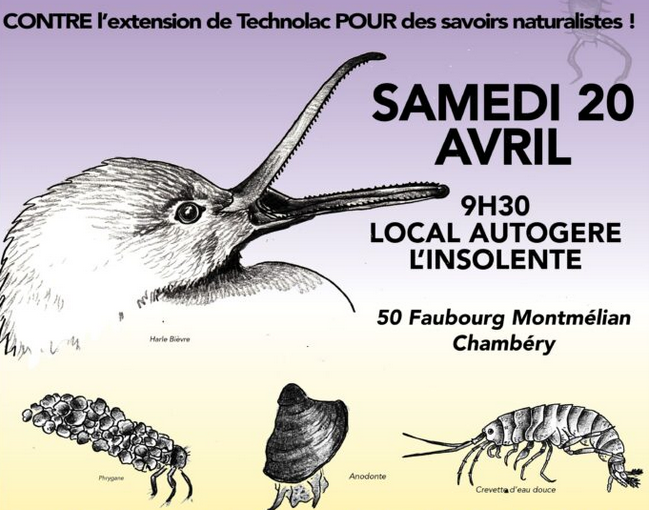

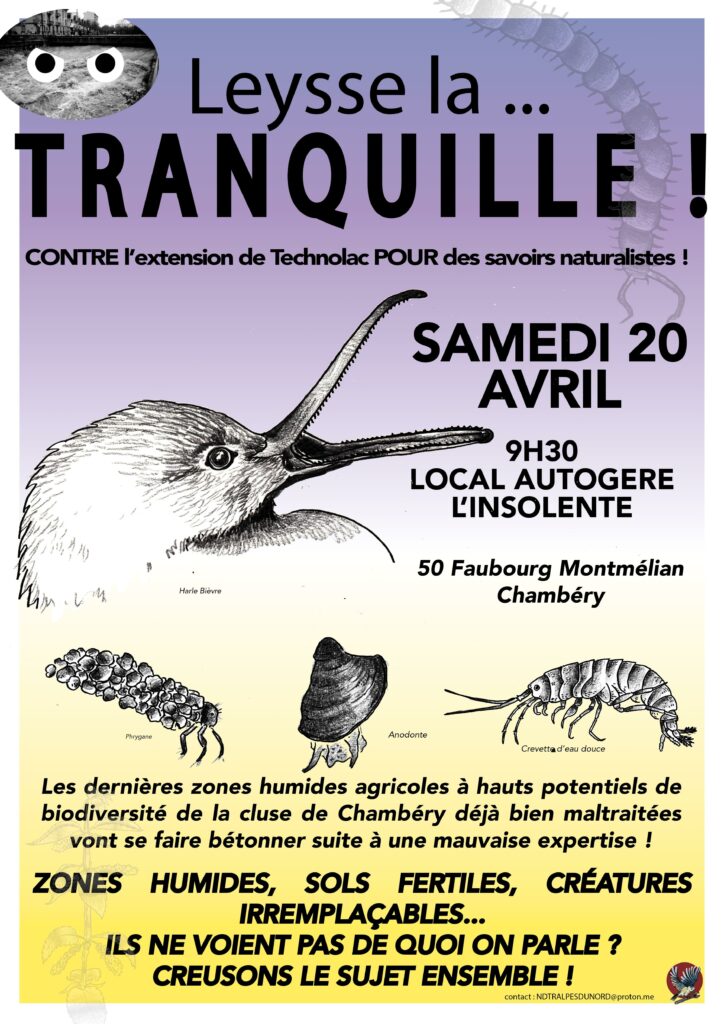

20.04 : Les savoirs naturalistes contre l’extension de Technolac

🌊 Leysse la TRANQUILLE !! 🌊

🧭 Chambéry (Savoie)

📅 le 20 Avril

⏰C’est le printemps, 🕷️les nuisibles se réveillent, 🦄 Les Naturalistes Des Terres des Alpes du Nord aussi!

🍀Un journée naturaliste festive pour se rencontrer et créer des alliances avec les non humains 🐸 🌱

❌Contre la bétonisation des terres agricoles ⚰️

✅ Pour les milieux humides🚰

✅ Pour une agriculture paysanne 🐝

Une journée pour toustes qui se terminera par une projection / discussion

Programme détaillé :

☕ –> Dés 09H30 jusqu’à 11H00 à L’ Insolente 50 faubourg Montmélian Chambéry pour :

🎨 Confection de déguisements naturalistes, temps papotage, aide à la cantine, aide logistique…

🌈 –>A 11H00 Annonce du déroulé de la journée / brief juridique (risques et programmes alternatifs)

🚴 Viens avec ton vélo, un peu d’eau et des habits de terrain (si pas de vélo on s’arrangera, il y a des bus)

✈️ –> 11H30 Décollage vers le lieu des balades et autres joyeusetées

🍽️ –> 12H30 Repas avec la cantine Food Without Border

🎉 –> Dés 13H12 et toute l’ aprem activités de plein air 🎉

🪲 Inventaires des espèces

🦩 Balades naturalistes politisées

🦫 Stands des merveilles du vivant et de la luttes locales

🐳 Ateliers pratiques, Partage de connaissances, Rencontres, Plantation de patates,

🪴Arbres locaux et fruitiers à prix libre

🏴☠️ Autres surprises…

🚴 –> 17H30 Retour vers l’Insolente

🎥 –> 18H30 Projection d’un documentaire militant ET naturaliste, suivis d’un repas avec la cantine Food Without Border et un verre de la camaraderie🍻 pour débattre –> Jusqu’à pas trop tard!

⚠️ On se déplacera en vélo , en Bus ou en Covoiturage depuis L’insolente🕸️ Reste connecté avec nous NDTRALPESDUNORD@PROTON.ME et si tu veux donner un coup de main contacte nous!

La toupie tourne (podcast)

L’été dernier, au cours d’un chantier de la dynamique des « reprises de savoirs », un ensemble de personnes impliquées dans le monde du bâtiment ont vécu, construit et pensé ensemble le temps d’une semaine pour explorer cette question : Comment reprendre le bâtir au béton ?

Ce podcast hors-série d’avis de tempête fait ici le pont entre ce moment de réflexion et de pratique et l’envie de faire mouvement, de s’organiser, de se rencontrer, et d’assumer les rapports de forces nécessaires contre le bâtiment-industrie.

En effet si les paysan·nes et celles et ceux qu’ielles nourrissent doivent « reprendre la terre aux machines », comme le clame l’Atelier paysan ; ne faut il pas engager la même dynamique dans les mondes du bâtiment ? Commencer à reprendre le bâtir aux bétonneurs, lobbys du béton et donneurs d’ordres, défendeurs d’une façon de construire qui détruit les milieux, coince les travailleur.euses et appauvrit les savoir-faire des artisan·nes.

Pour transformer le bâtir, Il s’agit d’abord de se rencontrer, se fédérer et se positionner ensemble contre les bétonneurs, de la maîtrise d’œuvre à l’artisanat, du monde ouvrier aux sphères universitaires. Puis de prolonger les échanges par l’engagement pratique, se lier aux luttes locales, prendre part à la résistance active tout en construisant dors et déjà un monde désirable. Les journées d’actions contre les bétonneurs du 9 au 12 décembre 2023 semblent être une belle occasion pour un premier rendez vous.

Ensuite il faut faire mouvement, pérenniser et démocratiser les pratiques conviviales et émancipatrices, se structurer dans le monde de la construction afin de faire exister d’autres manières de construire et d’habiter. Après l’heureuse éclosion des naturalistes des terres déjà forte de plus d’un millier de botanistes, ornithologues, entomologues et autres chiroptérologues à l’appui des combats, tentons de composer nos forces pour être ensemble : « les bâtisseurs.euses des terres »

Pour vous tenir au courant inscrivez-vous à la liste mail : reprendrelebatir-subscribe@lists.riseup.net

Les écoles buissonnières / architectures

En mars dernier nous étions invité par le collectif etc à une discussion au Pavillon de l’Arsenal, « haut » lieu de l’architecture parisienne… Nous avons pu, notamment avec les camarades du Grape, y amener des questionnements critiques sur les savoirs dans une époque de luttes nécessaires !

https://asoc.eu.com/event/les-ecoles-buissonnieres/

A écouter Ici : https://asoc.eu.com/wp-content/uploads/2023/07/ETC_ASOC_Pavillon_Arsenal_2023.mp3

Presse : Reprises de savoirs sur lundi matin, Reporterre, Avis de Tempête …

Quelques articles de presse sur les reprises de savoirs qui parsèment ce printemps 2023 :

Notre appel à chantier pour la saison 2023 est sorti dans Lundi Matin :

Pour des reprises de savoirs

Un podcast d’une demi heure pour raconter les reprises de savoirs sur Avis de Tempête :

Cet été, toustes en chantier ! Rencontres avec les reprises de savoirs

Un entretien est paru sur Reporterre

Ces chantiers participatifs où l’on apprend la maçonnerie et la sociologie

Mais aussi un article sur l’un des chantiers 2022

Bataille des savoirs au Moulin des Laumes : de l’administration à l’autonomie

Article : Bataille des savoirs au Moulin des Laumes : de l’administration à l’autonomie

Alors que les sociétés occidentales contemporaines ont confié la gestion de toutes les sphères de l’existence à l’expertise d’une superstructure industrialo-capitaliste, se réapproprier la fabrique de la vie quotidienne est un engagement éminemment politique. Ce cheminement vers l’autonomie, c’est celui qu’Itto et Alexis ont voulu suivre en restaurant le moulin à eau dans lequel iels habitent en Bourgogne-Franche-Comté. C’était sans compter sur l’hégémonie des savoirs institutionnalisés, qui met à l’épreuve la légitimité de leur démarche empirique. Reportage.

Article sur un Chantier Reprises de Savoirs 2022 dans Sciences Critiques

Article : Penser et agir depuis la subsistance : une perspective écofeministe

Tribune / Jeunes diplômés, nous continuons de déserter car nous refusons d’être complices

Un an après les premiers « discours de désertion » dans les grandes écoles, des diplômés bifurqueurs reviennent sur leur refus de rejoindre « les rangs privilégiés d’une guerre menée par le monde marchand contre le vivant ». Et dressent, dans une tribune à « l’Obs », des perspectives pour l’avenir.

Publié le dans l’Obs

https://www.nouvelobs.com/opinions/20230425.OBS72596/jeunes-diplomes-nous-continuons-de-deserter-car-nous-refusons-d-etre-complice.html

En 2022, beaucoup d’encre a coulé au sujet de la désertion des plus diplômé·es, souvent dans la confusion et la superficialité. Nous, collectifs accompagnant ce phénomène social qui s’intensifie, voulons clarifier ce que nous mettons derrière ce mot.

Deux ans de crise sanitaire ont mis à nu l’absurdité d’un quotidien passé à travailler au service d’une économie déconnectée du réel. 2022 a été l’année des vagues de démissions, des discours dans les grandes écoles et des odes au refus du travail comme marchandise. Dans ce contexte de mouvement social d’ampleur – violemment réprimé – contre une réforme des retraites qui considère les êtres comme des ressources productivistes, nous voulons préciser pourquoi nous avons choisi de déserter, dans l’idée de donner des perspectives et d’élargir le front de la contestation.

Que désertons-nous ?

L’illusion perdure selon laquelle la fin du monde serait empêchée par les responsables du désastre : le capitalisme, l’industrie, la technologie, l’Etat. Quelques pistes cyclables, voitures électriques, panneaux solaires, écoquartiers et autres taxes carbone seraient des « solutions ». Or, notre régime économique repose sur l’exploitation des classes laborieuses et des milieux vivants. Il a imposé un mode de vie et une hiérarchie sur tous les territoires du globe par la violence, étouffant progressivement toute alternative.

Contraint·es de passer par la monnaie pour nous nourrir, nous loger, nous soigner, nous sommes privé·es de tout contrôle sur nos vies et de nos moyens de subsistance. Ce ne sont pas les activités artisanales, agricoles ou artistiques qui remplissent l’estomac, mais plutôt l’individualisme, la compétition et l’héritage. Pour nous, être libre, c’est être capable de prendre en charge directement et collectivement nos besoins primaires. Nous ne voulons plus dépendre de l’industrie pour y subvenir.

Jeunes diplômé·es, nous étions parti·es pour des carrières promettant confort et privilèges, en échange de notre loyauté à la classe bourgeoise dominante. Nous avons déserté, car nous refusons ce rôle de complice. Nous désertons les rangs privilégiés d’une guerre menée par le monde marchand contre le vivant. Nous désertons le carriérisme, et les vaines tentatives de verdir le monstre depuis son intérieur. Nous désertons le culte de la technologie, et les fausses solutions promises par l’industrie pour combattre ses propres fléaux.

Déserter pour mieux riposter

Nous souhaitons sortir de l’entre-soi et entrer en résistance, aux côtés de celles et ceux qui se battent pour la terre et la liberté. De la défense des communs à la lutte contre les politiques autoritaires et impérialistes, nous partageons nos connaissances des rouages de la machine avec celles et ceux qui tentent de l’enrayer. Cadres dits « supérieurs », habitué·es à la ville, aux salles de cours et aux bureaux, nous ne sommes pas les mieux placé·es pour nous réinventer paysan·nes et artisan·es. Alors nous apprenons auprès de personnes qui vivent humblement et fièrement, sachant faire des choses par elles-mêmes.

Nous n’inventons rien. Des luttes marronnes aux exodes anti-industriels post-68, du refus de parvenir ouvrier du début du XXe siècle aux stratégies zapatistes des années 1980, nos désertions trouvent leur inspiration dans une histoire riche de mouvements qui ont voulu tantôt résister à l’oppression, tantôt transformer leur monde, mais toujours en défaisant le pouvoir plutôt qu’en le conquérant.

Sortir des oppositions stériles

Nous souhaitons en finir avec le faux débat opposant « les privilégié·es qui désertent pour élever des chèvres » et « les collabos réformistes qui restent à l’intérieur ». Nous mesurons que la critique radicale de la société que nous portons est partagée par beaucoup, que des alliances sont à construire. Nous pouvons avoir des méthodes différentes : avec ou sans les institutions ; légales ou illégales ; violentes ou non ; locales, régionales ou nationales, voire internationales. Nous acceptons la diversité des tactiques, tant que l’on partage un horizon commun.

Ceci dit, beaucoup d’énergie est mobilisée aujourd’hui pour résister depuis l’intérieur, quand nous sommes encore trop fragiles pour construire de vrais rapports de force depuis l’extérieur. Nous n’enrayerons pas la spéculation sur le foncier agricole en la dénonçant uniquement, mais en allant physiquement reprendre les terres ! Nous ne règlerons pas le problème de la sécheresse avec des petits gestes, mais en reprenant la gestion commune de l’eau, en commençant par mettre un terme aux projets de mégabassines ! Nous ne ferons pas la transition avec des centrales de production industrielle d’énergie, qu’elles soient nucléaires ou « renouvelables », car elles reposent sur un pouvoir centralisé, un régime néocolonial, des infrastructures nuisibles et alimentent la même mégamachine. Pour nous, la transition se fera en démantelant ces technologies autoritaires et l’extractivisme global !

Chez les révolté·es solitaires, l’isolement face à l’ampleur du désastre peut générer un sentiment d’impuissance écrasant. Il paraît souvent inconcevable de tout plaquer pour s’engager, sans solution ou plan à grande échelle. Mais il n’y aura jamais de chemin facile, de bouton « sortir du cauchemar » ou de bulletin de vote magique. Déserter, c’est aussi briser cet isolement pour se redonner une puissance d’agir collective. Notre désertion est joyeuse, elle nous rend conscient·es, capables, fier·es de nos apprentissages, et solidaires avec celles et ceux qui croisent nos routes.e

Etudiant·es, salarié·es, retraité·es, sans-emplois… Désertons ! Envisageons toutes les formes de désertion comme des options non seulement possibles, mais nécessaires, sérieuses, et désirables. Créons des réseaux de subsistance où chacun·e pourra vivre dignement. Préparons-nous à lutter pour celles et ceux qui nous entourent et en solidarité avec celles et ceux qui sont loin, pour défendre des milieux vivants et pour reprendre aux tout-puissants ce qui appartient à tous·tes… Construisons un mouvement large et transversal de démissionnaires solidaires pour renverser le rapport de force !

Des membres du discours d’AgroParisTech en 2022, les collectifs Les Désert’heureuses et Vous n’êtes pas seuls.

Nous sommes les soulèvements de la terre – retransmission

On partage ici la vidéo de la soirée de soutien au Soulèvements de la Terre du mercredi 12 avril. La diversité des prises paroles, un pluri·soutiens 🙂

Il existe aussi la version Short : )

Séminaire Terrestres 14.02

Le collectif des Reprises de Savoirs – émanation des rencontres Reprises de Terres qui se sont tenues en août 2021 à Notre-Dame-des-Landes – avait lancé au printemps 2022 un appel (ci-dessous) à reprendre collectivement les moyens, les pratiques et les savoirs nécessaires à notre subsistance et à notre condition terrestre, à travers l’organisation de chantiers-écoles. Suite à cet appel, 22 chantiers-pluriversités associant têtes, cœurs et mains, luttes et savoirs, autogestion et création ont eu lieu entre juin et octobre 2022. Et une rencontre inter-chantiers s’est tenue en novembre aux Tanneries à Dijon pour préparer la suite des reprises de savoirs.

Que s’est-il expérimenté et éprouvé dans ces chantiers (liste des chantiers ci-dessous) ? Quelles ont été les enthousiasmes et les difficultés à « reprendre les savoirs », à partager des savoirs terrestres ? Quels apprentissages et envies ont émergé des rencontres interchantiers de novembre aux Tanneries à Dijon ? Comment rejoindre cette dynamique et/ou proposer des chantiers reprises de savoirs dans les prochains mois ?

Vous êtes cordialement bienvenu.e.s à ce séminaire polyphonique, horizontal et participatif !

Mardi 14 février à 19h30 à la Parole Errante (9 Rue François Debergue, Montreuil)

info : https://www.terrestres.org/2023/01/09/seminaire-du-19-janvier-2023-quelles-reprises-de-savoirs/

La terre ou rien _ édito

On vous invite à lire sur terrestres.org l’édito du prochain numéro hors série de Socialter « Ces terres qui se défendent ».

Pour quelles raisons mener des « enquêtes » ? Parce que nous ne voulions pas partir de réponses toutes faites, mais nous mettre en quête des bonnes personnes, pour construire les bons problèmes.

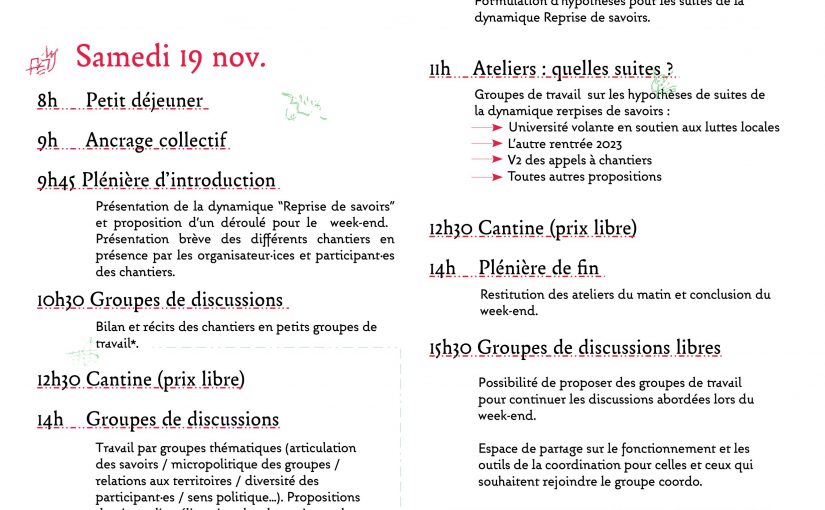

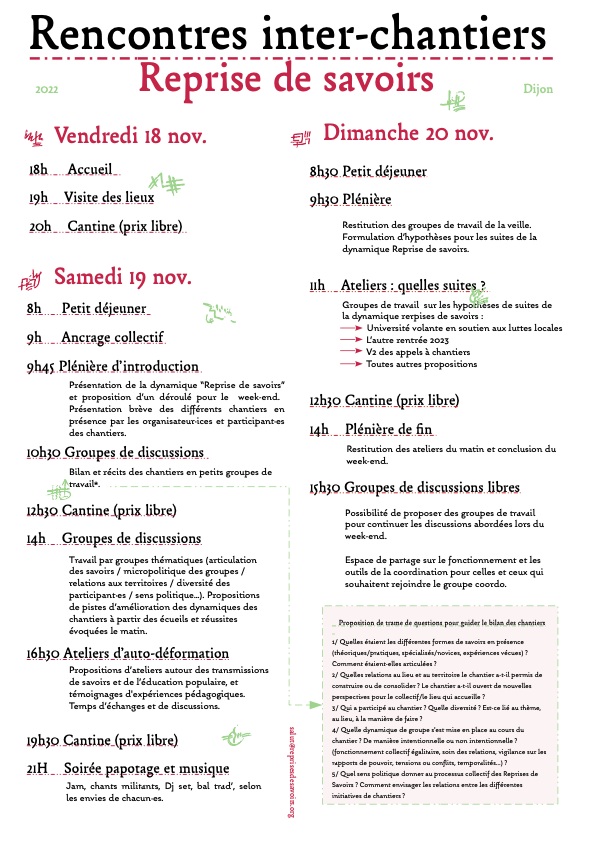

Rencontres inter-chantiers _ Dijon

Ce 19 et 20 Novembre 2022, ce sont les rencontres inters-chantiers, l’occasion de faire le bilan et d’imaginer l’année qui vient. Ci-dessous le programme et retrouvez ici le compte rendu de ces rencontres.

Au-déformation : Brochure Riso

On s’est prit deux jours à l’atelier Riso de l’espace autogéré des Tanneries de Dijon pour imprimer une brochure avec 10 des récits d’auto-déformation. C’est trop bien d’imprimer en risographie.

Pour trouver un exemplaire, contactez-nous et on trouvera un moyen : salut@reprisesdesavoirs.org

Démissionner, bifurquer, déserter, émission sur lundi·soir

https://lundi.am/Demissionner-bifurquer-deserter

Démissionner, bifurquer, déserter… pour ne plus alimenter la machine, pour ne pas contribuer à la destruction du monde en cours. C’est le choix que certains ingénieurs ont fait : trahir ce à quoi leurs études les prédestinaient.

L’énorme écho rencontré par l’appel à déserter et à bifurquer de jeunes diplomés d’AgroParisTech indique à quel point ce qui se joue dans cette épidémie de « pas de côté » ne peut être réduit à une somme de prises de conscience individuelles en vue de réorientations professionnelles plus « responsables ». Si la figure de l’ingénieur est couramment associée aux classes supérieures, sa fonction dans le capitalisme contemporain est pourtant très différente de celle de la bourgeoisie classique. L’ingénieur ne détient pas de capital ou des moyens de production, il est capital et moyen de production. Décider de déserter après de longues études d’ingénieur, c’est manifester la violence de sa déception vis-à-vis de ce à quoi l’on sait que l’on va être employé. C’est s’apercevoir de ce à quoi l’on va servir au fil de son propre apprentissage. Mais qu apprend-on précisément dans ces écoles ? Quelles connaissances et compétences sont à se réapproprier ou à oublier ? S’agit-il de bifurquer ou de déserter ? A partir de quels seuils une somme de retraits du monde se transforme en constructions de mondes ? Comment faire sécession comme on mène un assaut ? Toutes ces questions tiraillent l’époque, elles en sont même probablement le cœur. Comme elles n’appellent pas de réponses toutes faites et prêtes, il s’agit de les ouvrir, de les déplier et de voir ce qu’elles appellent de nous et là où elles nous mènent. Pour ce lundisoir nous avons convié Romain Boucher, ingénieur diplômé de l’École des Mines, membre de l’association Vous n’êtes pas seuls, Eva et Sam des Désert’heureuses ainsi que Tité des Pluri-versité.

Ne charretons plus pour un monde délétère

Il y a un plus d’un an sortait une tribune qui invitait à mettre un pied dans les luttes pour repolitiser les études autours de l’architecture et des territoires. Elle fait écho à la récentre prise de parole des étudiant·es d’agro paris tech… Cette tribune à initialement été publiée sur topophile.net et reporterre.net en mars 2021

Ne charrettons plus pour un monde délétère !

Plusieurs médias nationaux (1) ont publié ces derniers mois différents articles sur la culture de la charrette, les abus, pressions dans les écoles et la désillusion des jeunes professionnels. Les faits relatés ne sont pas nouveaux. Il nous a semblé que les symptômes mis en lumière sont ceux d’un malaise bien plus profond, sur le sens et le rôle politique de celles et ceux qui conçoivent et construisent les territoires dans une société qui continue de dérouler un projet destructeur du vivant. Les luttes nécessaires face à cette destruction nous paraissent dessiner des lignes bien plus désirables.

Les faits relatés ne sont pas nouveaux. « La charrette », on doit cette expression au XIXe siècle, à l’époque où l’architecture était intégrée aux Beaux-Arts durant laquelle de véritables charrettes transportaient en urgence les panneaux de rendus des étudiants aux salles d’examens. Le mythe veut que les étudiants travaillaient jusqu’au dernier moment sur leur rendu de projet à présenter au jury : « être charrette », c’est cette manière de travailler dans l’urgence et le stress, parfois la nuit, pour rendre des projets. Cette forme d’organisation est toujours présente dans le champ professionnel, conséquence du système de commande mais également des modes d’organisation au sein des agences.

Diplômé pour aménager le désastre ?

Il nous a semblé pourtant que les symptômes mis en lumière dans ces articles révèlent un malaise plus profond, lié au sens et au rôle politique que seront amenés à tenir celles et ceux qui conçoivent et construisent les territoires aujourd’hui. Car ils devront intervenir dans une société qui continue de dérouler un projet destructeur du vivant.

Les titres de presse cités sont autant de lignes de tristesse face à la réalité actuelle de l’architecture. Que ce soit la logique de métropolisation qui exploite des territoires de plus en plus lointains tout en maltraitant une partie de sa population en détruisant des lieux de vie, et des lieux de natures et de sociabilité ; que ce soit la logique d’extraction de ressources et de participation au rejet de CO2 dans l’atmosphère (2) (avec la construction intensive dans le cadre de grands projets, en Île-de-France par exemple) ; ou que ce soit les processus de décision et de financement qui, malgré tout un tas d’habiles artifices participatifs, continuent d’augmenter les inégalités (dans le cadre des grands projets métropolitains tel que ceux cités précédemment, qui déplacent dans des processus de gentrification classiques les populations les plus précaires à la marge des zones riches en services et bien desservies). Pour une large part, l’architecture et l’aménagement des territoires sont au service d’un marché néolibéral qui s’entête à épuiser le(s) vivant(s).

Ainsi les écoles d’architecture, d’urbanisme et de sciences politiques, de plus en plus imprégnées de telles logiques, tendent à constituer l’antichambre technique de ce marché. Quand elles investissent les questions écologiques, c’est trop souvent pour déployer un imaginaire cynique de la « transition » ou de la ville « durable » inscrit dans les logiques du « développement », qui prolonge la manière de gérer le désastre sans engager la nécessaire sobriété et résilience Les exemples de projets titanesques tels ceux du Grand Paris ou des JO 2024 illustrent des modèles et imaginaires urbains hors d’échelles, fondé sur l’urbanisation intensive et l’innovation technologique que certains enseignements déploient.

Dans un même mouvement, l’affaiblissement du processus de critique interne à la discipline et la dépolitisation des pratiques au profit d’une approche principalement technique et opérationnelle sont constitutifs de cette transformation des écoles.

Il est ainsi de plus en plus difficile au sortir des écoles de se positionner en praticien·ne·s engagé·e·s ancré·e·s dans la réalité des problématiques auxquelles nous devons faire face si l’on prend au sérieux les questions écologiques et sociales.

Mais, même les diplomé·e·s ayant développé une approche critique pendant leurs études devront se conformer, dès leur entrée dans le monde du travail, au BIM (Building Information Modeling) et à la smartcity. Outils de conception et matrices de pensée du développement métropolitain, moteur du capitalisme vert. Ces outils avalisent l’idée que l’écologie du futur va dépendre du nombre de capteurs que l’on sera capable de positionner dans les villes, et engagent de fait une société de surveillance qui ne remet aucunement en question son modèle de croissance de d’extraction.

Face à ces perspectives tristes et délétères, plutôt que de se demander « Comment mieux construire ? », nous préférons nous mettre au travail autour de la question : « Quelle culture voulons-nous nourrir ? » (3)

On ne protège pas le vivant sans être vivant soi-même

Une culture soumise à des rapports de domination, des pressions politiques, des lobbies et un système patriarcal ne peut contribuer à un monde écologique et empathique. En opposition à celle-ci, nous retrouvons des lignes des joies quand nous sommes capables de nourrir collectivement une culture sensible des amitiés, du commun et du vivant.

Pour cela, en tant qu’étudiant·e·s, professionnel·le·s, enseignant·e·s et habitant·e·s, nous devons oser dire « non ». Trop de charrettes, trop de projets construits trop vite, trop de compromis, trop de lobbies, trop de béton… Nous devons oser dire : « Je ne participerai pas à cela », et passer à l’acte en cultivant d’autres manières de concevoir et de construire, en inventant d’autres modèles et en occupant le terrain politique.

Nos professions sont submergées par une accumulation de réglementations, de normes, de certifications et autres labels. Ce cadre ultra-contraignant, centré sur la technique et la sécurité, empêche la créativité, l’autonomie, ainsi que le déploiement d’une réflexion sur leurs sous-jacentes politiques.

Il ne tient qu’à nous d’interroger, de détourner et de sortir du cadre pour défendre ce qui nous semble juste : privilégier les lieux et leur singularité, expérimenter les savoir-faire locaux, prendre le temps de concevoir et de questionner l’acte de bâtir. Questionner, désobéir, résister, défendre, et ainsi initier les ruptures nécessaires.

Penser le politique dans la vie, cesser d’en faire un champ séparé

L’architecture peut faire naître de multiples alternatives constructives et sociales. Mais pour ne pas se laisser instrumentaliser par les stratégies de « washing » en tout genre, il faut ancrer ces alternatives dans des formes et pratiques de résistances toujours en mouvement qui tiennent des lignes de front, notamment : prôner la vie avant l’économie !

Justement, certaines expériences vécues par nombre d’entre nous ont transformé le sens que l’on donne à nos métiers : ZAD, Ateliers populaires d’urbanisme, Extinction Rébellion, désobéissance civile, blocages, squats, friches, camps climat, collectifs de résistance citoyenne…

Prendre une demi-journée pour appuyer juridiquement l’ouverture de squats dans des territoires où les logements vacants dépassent souvent les 10 %. Dessiner et tailler des charpentes pour installer des maisons du peuple en lieu et place de grands projets inutiles. Participer à des actions de blocage d’entreprises qui intoxiquent le monde. Prendre part à des actions de reprises de terres pour soutenir une agriculture paysanne. S’engager dans le quotidien d’un territoire pour développer avec ses habitant·e·s une culture de la résistance face à la métropolisation. Défendre un jardin partagé. Cuisiner pour une cantine populaire… Ces prises de position et actions font exister des formes offensives indispensables pour enrayer ce régime de destruction. Elles nous consolident en tant que force sociale et puissance politique multiple, autonome des institutions technocratiques qui entretiennent les dynamiques toxiques en cours.

Ces actions nous encouragent à penser le politique dans la vie, à cesser d’en faire un champ autonome, séparé, dont il est tellement facile de s’isoler.

En architecture comme ailleurs, chacune de ces expériences de solidarité et de lutte, hors des relations marchandes, dont on ne saurait faire de liste exhaustive, transforment la manière dont nous pouvons nous engager dans nos vies et nos métiers.

L’année écoulée a éclairé crûment les inégalités existantes et la gestion autoritaire en germe. Malgré l’impuissance dans laquelle elle nous enserre, elle nous a aussi donné la force de nous engager dans les chemins de solidarité et de sobriété. Pour celle qui vient, sachons nous organiser pour affirmer notre détermination et bifurquer radicalement.

C’est depuis ces expériences conflictuelles, ces écoles du réel et des quotidiens habités, que nous trouvons l’énergie et le sens de matérialiser des architectures et des lieux de savoirs qui nourrissent une culture des communs respectueuse du vivant !

1) Entre autres, Libération : « École d’architecture : un régime basé sur la terreur, le harcèlement et l’intimidation » ; Les Échos Start : « Étudiants en architecture, ils (se) construisent dans la douleur » ; Le Monde : « En école d’architecture, les dérives de la culture charrette », « Onnous a vendu un rêve : de l’école à l’agence, les désillusions des jeunes architectes »…

(2) Pour rappel, l’industrie du bâtiment représente 39 % des émissions de CO2 mondiales, dont 8 % pour le béton.

(3) Nous empruntons l’expression à Isabelle Frémeaux et John Jordan, qui ont engagé cet été un débat sur les partenariats toxiques avec des entreprises qui cherchent à maintenir l’acceptabilité sociale de leurs pratiques délétères.

Cette tribune est co-publiée par Reporterre et Topophile.

Plus de 80 personnes de tous horizons l’ont signée à ce jour : architectes, enseignant·e·s, anthropologues, chercheurs & chercheuses en sciences humaines qui travaillent sur les questions de territoires et des luttes. Elles et ils s’associent à la tribune tant sur le plan social que climatique.

Lea Hobson, architecte et activiste | Étienne Delprat, architecte et enseignant | Tibo, architecte et activiste, Notre-Dame-des-Landes | Julien B., associatif, Nantes | Julien Dupont, architecte, artisan, enseignant, Nantes | Isabelle Lesquer, militante associative, Nantes | Florian Perennes, étudiant ENSA, Nantes | Grégoire Bignier, enseignant ENSA Paris Val-de-Seine | Frédéric Denise, architecte objecteur de croissance, Paris | Sibylle d’Orgeval, réalisatrice, Paris | Benoit Rougelot, architecture du vivant, Paris | Vincent Rigassi, architecte et enseignant ENSA Grenoble | Cyrille Hanappe, architecte, enseignant-chercheur ENSA Paris Belleville| Maarten Gielen, coopérant de Rotor DC, Bruxelles | Jean-louis Tornatore, anthropologue, professeur à l’Université de Bourgogne, Dijon | Jean-Baptiste Comby, sociologue, maître de conférences, Nantes | Stéphane Lavignotte, militant écologiste et pasteur, Seine-Saint-Denis | Germain Meulemans, chercheur postdoctorant au laboratoire Pacte, Cité des territoires, Grenoble | Paul Chantereau, architecte et écrivain, Auvergne | Marie Menant, architecte, enseignante, doctorante | Jean Harari, architecte, Île-de-France | Pierre Couturier, maître de conférences en géographie, Université de Clermont, Auvergne | Léa Longeot, association Didattica, Île-de-France | Juliette Duchange, paysagiste, Drôme | Damien Najean, architecte, Puy-de-Dôme | Sylvain Adam, architecte, association APPUII, Île-de-France | Bernarth Godbille, maître de conférence ENSA Lille | Jean-Baptiste Bahers, chercheur CNRS en aménagement du territoire, Nantes | Paul Léo Figerou, étudiant des Beaux-Arts, Marseille | Revue Topophile, l’ami·e des lieux, la revue des espaces heureux, Paris | Alessandro Pignocchi, auteur de B.D., Bois-le-Roi | Jonathan Goffé, ingénieur, docteur, Paris | Ivan Fouquet, architecte, Paris | Tiffany Timsiline, architecte, Côtes-d’Armor | Sabine Guth, architecte, ENSA Nantes, Paris | Catherine Clarisse, architecte et maîtresse de conférence ENSAPM, Paris | Yvann Pluskwa, architecte, Marseille | Mathias Rollot, auteur et maître de conférences en architecture, biorégion rhénane | Antoine Lagneau, chercheur-associé au LIR3S – Université de Bourgogne | Elissa Giraudet, architecte et coordinatrice écoconstruction, Loire Atlantique | Antoine Lagneau, chercheur-associé au LIR3S – Université de Bourgogne | Hugo Dubois, étudiant (ENSA Nantes) | Antoine Kilian, architecte et enseignant-chercheur, Marseille | Stéphane Herpin, architecte sans frontières, Marseille | Baptiste Furic, architecte, Puy de Dôme | Quentin Mateus, ingénieur low tech, Concarneau | Coline Scoarnec, architecte, Marseille. | Marwan Filali, architecte, Marseille | Merril Sinéus, architecte urbaniste, enseignante et membre fondatrice du réseau scientifique thématique « SUD-Pratiques et Pédagogies Coopératives » | Dorothée Guéneau, architecte urbaniste, Nouvelle Aquitaine | Nicolas Gautron, enseignant ENSart Limoges | Florent Chiaperro, architecte et chercheur | Philippe Eustachon, comédien-metteur en scène, Paris | Ariane Cohin, architecte et auto-constructrice, Île-de-France | Ester Pineau, architecte, Nantes, Paris | Paul Chaufour, militant associatif, la Récolte urbaine, Montreuil | Emmanuel Cappellin, réalisateur, Saillans | Armelle Breuil, architecte et activisite Extinction rébellion, Oslo, Norvège | Marion Delplancke, metteuse en scène, Paris | Marie Durand, architecte, enseignante ENSA Marseille | Perrine Philippe, architecte, Seine-Saint-Denis | Grégoire Barraud, architecte, Nantes | Claire, Damien, Mélia, Pascaline, Véronique, Violaine, architectes et paysagistes, les Saprophytes, Nord | Yvan Detraz, architecte, Bruit du frigo, Bordeaux | Claire Mélot, architecte et doctorante en philosophie, Berlin | Jeanne Rivière, architecte, Paris | Didier Gueston, architecte, Paris | Maud Lévy & Antoine Vercoutère, architectes, Paris | Paul-Emmanuel Loiret, architecte, enseignant-chercheur ENSA Versailles | École 0, collectif pluridisciplinaire, Maine-et-Loire | Marielle Maçé, directrice de recherches au CNRS, spécialiste de théorie littéraire | Sébastien Eymard, architecte, Encore heureux, Paris | Baptiste Morizot, philosophe, maître de conférences à l’université d’Aix-Marseille | Joséphine Germain, architecte, Paris | Guillaume Nicolas, architecte, enseignant, Montreuil, Rouen | Sara Carlini, architecte urbaniste, enseignante, doctorante | Bénédicte Mallier, architecte | Emmanuelle Guyard, concierge designeure, Cunlhat, Puy-du-Dôme | Alice Leloup, paysagiste et architecte, Concarneau | Guillaume Quemper, paysagiste, Île-de-France | Romain Minod, architecte, Île-de-France | Collectif Etc, architectes, constructeurs, Marseille, Drôme | Lucile et Sabine, designers alternatives urbaines, collectif ÇAVAPU, Paris | Sabine Thuilier, architecte, enseignante ENSA Clermont-Ferrans | Alia Bengana, architecte, enseignante | Céline Tcherkassky, architecte, Saint-Denis

Reprise de Terres

Les reprises de savoirs sont né d’un atelier qui s’est tenu lors des rencontres Reprises de Terre en Aout 2021 sur la zad de NDDL. Une publication est cours de fabrication par l’équipe de coordination de Reprise de Terres. Mais d’ici là vous pouvez trouvez plusieurs articles sur la revue Terrestres :

https://www.terrestres.org/category/reprise-de-terres/

Différents Podcasts ont été produit pendant ces rencontres

Le grand Charivari de la ZAP

Le grand Charivari de la ZAP à Pertuis dans le Vaucluse, sera l’occasion printanière d’élargir la dynamique Reprises de Savoirs et de rendre public l’appel à des Chantiers Puri·versités qui s’est élaborer cet hiver. Depuis plus d’un ans des personnes se mobilise contre l’artificialisation prévue de 86 hectares. Les 14 et 15 les Soulévements de la terre seront à Pertuis ! Nous aussi !